多摩武蔵野の情報誌サイト・タチカワオンライン

タチカワオンライン( 当URLの https://tachikawaonline.jp/ )は、多摩武蔵野の情報誌サイトとして2000年代始めにオープン。地域の桜・梅・アウトドアキャンプ・プール・花火・紅葉・イルミネーション・美容室・日帰り温泉・ウォーキング・美術館・イベントなどの情報が満載のサイトでしたが、残念ながら2021年をもって停止となりました。現在はタチカワオンラインから分離独立した日帰り温泉ガイドぽかなび.jp(関東版、関西版、東海版)やおでかけガイド東京が公開されています。下記のアーカイブページをご覧ください。

ツアーオンライン株式会社

タチカワオンラインを立ち上げた、ツアーオンライン株式会社は、東京都立川市にあるインターネット関連会社で、ホームページ制作、ホスティングサービス(WEBサーバー、メールサーバー、DNSサーバーなど)、サーバー保守管理、ホームページ管理、ドメイン管理、SSL暗号化、出張写真撮影、パンフレット作成などの「法人向けサービス」と日帰り温泉ガイドぽかなび.jp やおでかけガイド 東京版、転職グッドなどの「情報メディア」運営をおこなっています。

ホームページ制作のお客様の業種は建設業、小売業、製造業、ホテル、レストラン、不動産業、病院・福祉施設、士業・コンサルタント業、公益法人・諸団体とさまざまで、種類も一般的なコーポレイトサイトからネットショップ、スマホサイト、特定事業サイトなど多岐に渡ります。

また、もともとは地域情報サイトタチカワオンラインからスタートした当社は、暮らしや生活を彩る情報メディアを運営しています。月間PV数百万単位のメディア運営経験やコンテンツ企画力、編集力、文章執筆力は当社の強みです。

各サービスサイトは下記からご覧下さい。

ツアーオンライン株式会社コーポレイトサイト

企業・法人の WEBサイト制作は東京都立川市のツアーオンラインへ。2002年の創業以来、弊社は企業・法人の皆様のホームページ制作やサーバー管理、パンフレット作成を担当し、300社以上のお客様と情報発信・PRの歩みを共有しています。企業や団体、店舗、クリニックなどのWEB制作、レンタルサーバー、パンフレット制作から出張撮影まで一社で担当いたしますので、話が早く、スムーズにコミュニケーションできます。

WEB制作

一般企業や法人団体、士業、クリニック、医療・介護・福祉施設などの公式ホームページを制作いたします。CMSはWordpressが得意です。

TOL.jp ツアーオンライン制作サービスサイト

多くのお客さまのホームページ、サーバー、メール、ドメインを保守管理しています。安定・継続はサイトを管理する上で重要な点であると考えています。

ホームページの改修や更新、セキュリティー対策やハッキング対応まで一社でまとめてサーバー管理とサイト管理をお任せしたい方はご相談下さい。

・ホームページ制作について

・ホームページリニューアルについて

・ホームページの改善・改修について ・ホームページの保守について・ワードプレスの保守について・サイト管理会社の変更について

・法人向けレンタルサーバーと保守管理

情報メディア運営

もともとは地域情報サイトからスタートした当社は、現在以下のメディアを運営しています。月間PV数百万単位のメディア運営経験やコンテンツ企画力、編集力、文章執筆力は当社の強みです。

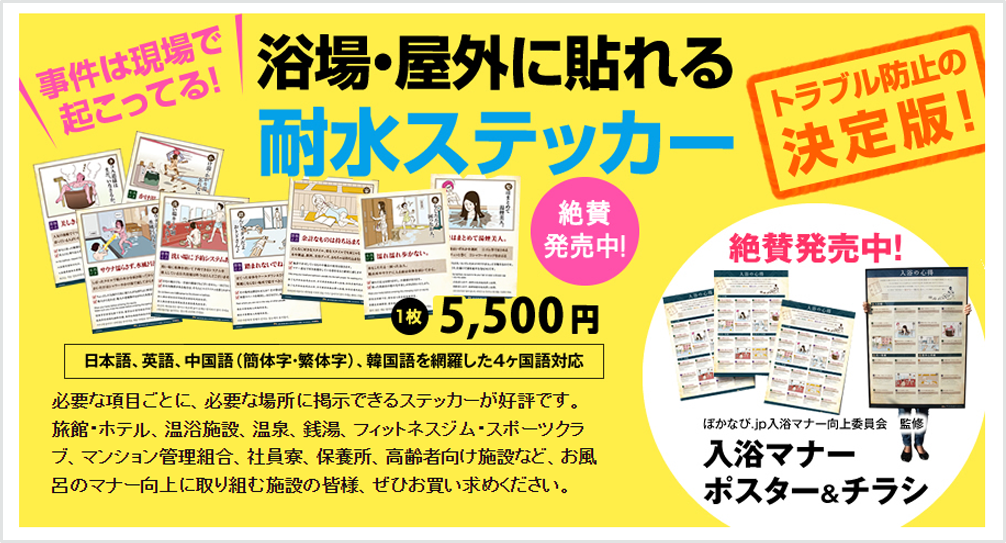

日帰り温泉ガイドぽかなび.jp

もともとは地域情報サイトからスタートした当社は、現在以下のメディアを運営しています。月間PV数百万単位のメディア運営経験やコンテンツ企画力、編集力、文章執筆力は当社の強みです。

ぽかなび.jpは日帰り入浴施設(日帰り温泉、立ち寄り湯、スーパー銭湯)のガイドブックです。

おでかけガイド東京版

https://park.tachikawaonline.jp/

「おでかけガイド-東京版」は、東京を中心とした首都圏の遊園地・ショッピング・テーマパーク・公園・動物園・水族館・複合商業施設・美術館などのおすすめスポット500を多数の写真でご紹介!おでかけイベントニュースも毎日配信中!

転職グッド

転職情報サイト「転職グッド」とは会社や仕事の選び方や探し方、応募・面接対策など転職活動の進め方などの「転職ノウハウ」、全国の転職経験者から寄せられた「転職成功談・失敗談」や、「転職先の業界・職種研究」、あなたの年収がわかる「平均年収調査」、おすすめの「転職サイト一覧」など、転職に関する情報が載ったサイトです。

多摩武蔵野の情報誌サイトタチカワオンライン(停止)

多摩武蔵野の情報誌サイト・タチカワオンラインは、2000年代始めにサイトがオープン。多摩地域の桜お花見・梅・アウトドアキャンプ・プール・花火・紅葉・イルミネーション・美容室・美容院・日帰り温泉ぽかなび.jp・ウォーキング・美術館・グルメ・イベント情報などの情報が満載のサイトでしたが残念ながら2021年をもって停止となりました。

タチオン紅葉情報(アーカイブ)

https://tachikawaonline.jp/koyo/

タチカワオンライン紅葉情報。奥多摩、八王子、あきる野、青梅、檜原を中心に大きな写真とMAP、詳細記事で紹介。

タチオン-東京ウォーキングガイド(アーカイブ)

https://tachikawaonline.jp/walk/

45コース掲載 歩いて感じる東京の魅力再発見!タチカワオンライン提供のウォーキング散策情報。休日は東京を歩こうよ!自然あふれる穴場スポットがいっぱい!スタッフが実際に歩いて取材したオススメを掲載。

酒蔵見学と芋煮会(アーカイブ)

https://tachikawaonline.jp/imoni/

タチカワオンラインが2004年から2011年までの間、毎年開催していた「田村酒造場酒蔵見学」と「多摩川中央公園芋煮会イベント」のアーカイブページです。「酒蔵見学」は蔵元めぐりの読者から、「少人数で酒蔵めぐりをしてみたい」「地元の酒造りに興味がわいた」等の声を多くいただいたことをきっかけに、まぼろしの酒「嘉泉」を醸す田村酒造場にご協力をお願いし実現したものです。過去の記録を残していますのでご覧下さい。